A grande richiesta, dopo anche l’incontro con l’autore avvenuto lunedì 22 luglio in piazza Salvo Salvi, pubblichiamo il racconto lungo “Undici chilometri” che riporta i ricordi di Glauco Ballantini e dell’estati trascorre a Renaio, dalla fine degli anni ’60 al 1980.

Il racconto è stato scritto nel 2012 e pubblicato a puntate anche sulla versione cartacea del Giornale di Barga.

All’epoca delle ferie d’agosto, dalla fine degli anni ’60 al 1980, erano undici i chilometri che separavano Barga da Renaio, l’Ottocento dal Novecento, il presente dal passato, la realtà di tutti i giorni dalla vacanza.

Il confine fra le due realtà poteva variare, ma arrivava puntuale nel momento in cui si chiudevano le orecchie per la pressione atmosferica che diminuiva con l’altitudine e che di solito si sbloccavano poco dopo arrivati a destinazione. Undici chilometri di curve strette in una strada che era un grosso viottolo, inizialmente tutto sterrato, del quale si conosceva ogni curva, e che con il passare degli anni veniva asfaltato per tratti sempre più lunghi, traccia unica dell’avvicinamento della civiltà al piccolo paese che tardava invece a conoscere qualsiasi comodità.

La località si componeva di più nuclei; il principale era Renaio, con la bottega e il telefono pubblico a scatti collocato nell’antibagno, con buona pace per la privacy di chi telefonava…. Ed anche di chi era in bagno.

Poco più in basso la scuola e, nella parte più alta del monte, da un lato la chiesa col campanile costruito poco discosto e dall’altro il cimitero. Poi, Bebbio, la Casermetta, una caserma della forestale in prossimità del sentiero che portava al Lago Santo, l’Abetaia, una vecchia casa di contadini abbandonata, a un paio di chilometri dal centro, dove si potevano gustare le mele selvatiche e susine, ed infine Carpinecchio, a poca distanza, ma collegata alla già sperduta Renaio solo da un viottolo scosceso transitabile solo a piedi o con i muli. Una strada collegò la frazione solo alla fine degli anni Settanta, quando fu aperta una via che dal fondo valle risaliva su fino alla via dell’Alpe.

La strada, tutte curve, continuava, infatti, nel bosco fino al passo delle Radici, dal quale si poteva raggiungere San Pellegrino in Alpe. Qualche volta abbiamo percorso anche quella strada, che consentiva di arrivare al santuario senza tornare indietro a Barga e passare per Castelnuovo Garfagnana.

La strada era poco transitabile con le auto cittadine, piena di sassi anche grossi che si staccavano dal monte, ed era un’avventura percorrerla, specie una volta quando trovammo la nebbia, affrontata come tale con il timore di provocare qualche danno alla macchina di babbo, una comunque robusta Ford Taunus.

Alla metà del percorso ci fermavamo al Saltello, il punto dove si scollinava passando il crinale della montagna; c’era un bel prato pieno di carline, i fiori tipici di quella parte di montagna, ed era libero da alberi, così che si poteva ammirare il panorama di entrambe le valli facendo riposare l’auto che, seppur in quei pochi chilometri, era costretta ad un andamento faticoso con le marce sempre basse. In quelle traversate del bosco si sentiva meno il problema delle curve, che tanta noia davano nell’ultimo tratto del viaggio da Barga a Renaio: lo stomaco era tenuto su dalla tensione del viaggio, vissuto in cima ai sedili posteriori affacciati per vedere la strada davanti.

I castagni erano la caratteristica del posto, i veri protagonisti di quella parte di montagna, sovrani indiscussi di quel mondo: alcuni enormi, risalenti a secoli precedenti, avevano sfamato tutta la gente di montagna coi loro frutti ed ora erano ancora lì a produrre le castagne! Il miracolo delle castagne! Sorprendente, come dei frutti così lisci potessero albergare e uscire illesi da ricci tanto irsuti e respingenti.

I castagni, poi, erano utili a tutto; oltre che sfamare, fornivano la legna per riscaldarsi, erano artefici del divertimento per noi cittadini, occasione per le gite di un giorno, e con le foglie verdi poi si costruivano copricapo che ricordavano quelli degli indiani, con la loro forma appuntita come piume; erano ancora materiale per fare bastoni da passeggio, utili per le camminate, ed infine, aiuto alla caccia: quelli più vecchi e cavi all’interno erano utilizzati infatti come capanni. Uno di essi era grande come una piccola stanza ed era stato arredato alla bisogna: ci si entrava da una porta chiusa con un chiavistello e una “finestra”, di fronte permetteva al cacciatore di stare seduto, al coperto e provvisto di ogni genere di conforto. I castagni erano come il maiale nella campagna, non si buttava via nulla!

Nella provincia di Lucca, cristiana e democristiana, Renaio – quel piccolo paese nella montagna di comunisti e valdesi – non era certamente agevolato, anzi era apertamente osteggiato, e le discussioni sui tavoli della locanda per diversi anni s’incentrarono sulle proteste, vane, per avere finalmente qualcuna delle comodità che arrivavano solo fino a un chilometro da lì.

L’elettricità per esempio fu una conquista successiva al nostro arrivo; forse intorno alla metà degli anni ’70, non prima; ricordo come per qualche anno elettricità e asfaltatura si fermassero a Bebbio, una località d’importanza molto inferiore a Renaio, ma più vicina per altri aspetti, non ultimo quello politico, all’amministrazione barghigiana.

Bebbio era costituita da due case con prati intorno con due famiglie che ci vivevano; compagni di una di esse due cani di cui uno speciale, un cane lupo completamente nero con un pelo lungo che quando ti correva incontro faceva una certa paura. Vicino c’era una piccola pineta, rara da quelle parti, tutto qui.

Nei primi anni del nostro soggiorno dunque non c’era l’energia elettrica, o meglio quella che c’era non proveniva dalla rete nazionale, ma da una piccola centrale locale che distribuiva alla montagna. Era corrente a bassa tensione, insufficiente anche per gli elettrodomestici più banali: niente TV, frigorifero, riscaldamento elettrico ma molto formaggio pecorino, lasciato in una parte riparata della locanda, dove anche d’estate la temperatura non si alzava. E ancora, niente carne da conservare a lungo, con la necessità di andare a prenderla “giù” a Barga ogni tanto o ordinarla a Enrico, uno dei fratelli Marchi, che scendeva ogni due o tre giorni con la mitica Skoda rossa che al tempo era, oltre che rara – forse della fine degli anni ’50 – anche significativamente provocatoria nei confronti dei barghigiani.

Barga era il contraltare di Renaio; era comunque vacanza, ma quando ci andavamo, tornavamo a vivere un’atmosfera novecentesca. Si poteva fare la spesa in più botteghe, comprare il giornale, essere circondati dalle case, vedere le auto, c’era anche la farmacia e in caso di necessità l’ospedale. Solitamente ci andavamo, quando anche babbo era in ferie, ogni quattro o cinque giorni e il 16 agosto per San Rocco, in auto, ma si poteva andare anche in pullman, o meglio con la corriera che partiva dalla piazza di Renaio alle 8.00 per ripartire dalla cittadina verso mezzogiorno. Una discesa indimenticabile in auto è stata invece una sera in preda ad un attacco di asma, fu una discesa verso la farmacia su una mini guidata da una cugina di Enrico, seduto sul sedile posteriore: sembrava di fare un rally, strada completamente libera e alberi che correvano di lato e che si aprivano davanti a noi illuminati dai fari.

L’arrivo al paese avviene oggi attraverso la nuova strada, un’autostrada in confronto a quella vecchia, da ogni punto di vista: larga con curve molto più dolci, non all’altezza dei tornanti di un tempo, che non permettevano di vedere chi veniva in senso opposto. Ogni curva un colpo di clacson o meglio le trombe, per avvertire chi stava per incrociarci.

Il cartello indicante la località Renaio 1013 m slm, scritta nera su campo bianco, sostituisce quello di un tempo, bianco su campo celeste, piazzato nei pressi della piccola discesa verso la piazzetta, una maniera impropria di chiamare una sorta di spiazzo ricavato da un terrazzamento prospiciente l’ingresso della casa locanda.

Il parcheggio è rimasto nella discesa che portava alla vecchia scuola elementare edificata durante il ventennio fascista e ora adibita a ostello, segno evidente della maggiore quantità di persone che popolavano un tempo, la montagna; ora si direbbe una cattedrale nel deserto, vista l’assenza di alunni che in passato occupavano le aule, anche se le classi erano solitamente composte di alunni di età diverse. All’esterno ancora i fasci littori e all’interno un mondo che non c’era più già quando siamo arrivati. I banchi erano quelli tutti di un pezzo, di colore legno chiaro o celestino, con la panca incorporata e il recipiente per l’inchiostro.

La struttura, già negli anni del soggiorno, d’agosto era data in affitto per i campeggi delle parrocchie. Era l’occasione per entrare e vederla, oltre che per fare un po’ di pulizia e usare i locali che sarebbero stati destinati alla rovina. Ne feci anch’io uno tragico di campeggio con una parrocchia di Pisa, finito dopo pochi giorni con febbre e vomito.

La locanda del paese non è più gestita dai vecchi proprietari, che hanno ceduto anni fa l’attività; ora è un agriturismo, ma i locali sono ancora quelli. Il bar, entrando a sinistra, è ora un semplice bar, ma trenta anni prima era la piazza al coperto del paese– che continuo a chiamare così, anche se sarebbe meglio definire come località di case sparse con poche famiglie –, un luogo di acquisto, ma anche d’informazione sulle vicende del posto, vero centro della socialità del luogo.

Il bar era costituito da un banco in laminato di legno color celestino, molto semplice e stretto, con un lavandino tondo incassato dentro che serviva per sciacquare, il più delle volte senza sapone o in alternativa con una spugnetta bicolore, i bicchieri da disporre “puliti” rovesciati sul tavolo per le consumazioni. Alle spalle lo scaffale dei liquori e delle bevande; fra l’uno e l’altro Enrico, uno dei due fratelli, quello al quale era demandata la parte commerciale e le pubbliche relazioni dell’attività dei Marchi.

Dentro la bottega si trovava un po’ di tutto, dalle sigarette ai detersivi, pasta, affettati, formaggio, scatolame ecc, ma la cosa che mi attirava di più erano i grandi sacchi con le sementi e con una paletta di acciaio per fornirle pesate ai clienti: c’era il sacco del granturco, del grano, dell’orzo, dell’avena che servivano per gli animali domestici che ogni famiglia aveva vicino e dentro casa.

La vera soddisfazione era di mettere le mani dentro i grandi sacchi e sprofondarle fino ai gomiti nei semi; se ne usciva con un odore stupendo. Ci portavamo dietro tutto il giorno quella specie di polverina profumata che restava attaccata alle braccia. Bastava mettere il naso nell’incavo del gomito e la soddisfazione tornava!

Enrico era un montanaro che stava bene a Renaio, ma aveva anche viaggiato, difficilmente si vedeva vestito da lavoro, o meglio da boscaiolo; gestiva il bar, faceva il pane, aveva la patente e andava spesso a Barga. Non si era sposato e forse gli pesava in fondo essere rimasto là, anche se era uno cui molti si rivolgevano per qualsiasi cosa: era la mente più moderna della famiglia Marchi, e d’altra parte uno che era stato anche in Inghilterra era un vero uomo di mondo a confronto di molti compaesani, per i quali Barga era già una meta da raggiungere con fatica.

Il camoscio di Renaio poi, abitava in fondo ad una piccola valle sotto all’Abetaia, un chilometro oltre il paese, una lunga camminata prima di incontrare la civiltà; così isolati, lui e la sua famiglia, che per andare a lavorare nella cittadina doveva percorrere gli undici chilometri a piedi.

Il lunedì, quando babbo tornava a Livorno a lavorare in tabaccheria, dopo il fine settimana, lo trovava nella piazzetta e gli dava un passaggio: una pacchia di chilometri risparmiati, ma anche un allenamento in meno, visto che lo sport che praticava era quello delle corse in montagna, per il quale era famoso.

Al suo opposto c’era il Doriano, nipote di Decimo, il giovane scavezzacollo del posto; aveva una 850 sport rossa con la quale si faceva sentire al suo arrivo intorno alle sei del pomeriggio. Si cominciavano a sentire le trombe dell’auto – i clacson al tempo erano molto asfittici – che lo annunciavano qualche secondo prima; poi arrivava a tutta velocità facendo stridere freni e gomme e lasciando sulla terra le sue sgommate nella curva a gomito che immetteva nella piccola strada che portava alla sua casa. Era l’attrazione della sera.

La preparazione del pane era uno spettacolo che andava in scena due o tre volte la settimana, al quale assistevamo con mio fratello come se si trattasse di un film. Solitamente quando arrivavamo – eravamo alloggiati in una casa di proprietà della stessa famiglia, poco distante dal centro della frazione – il forno era già in funzione, alimentato con le fascine di legno di castagno stoccate in prossimità, ed Enrico era in procinto di iniziare la fattura del pane, servendosi di una conca di legno nella quale mischiare farina, acqua e lievito. Da lì in poi era un lavoro di braccia per girare e rigirare la farina facendola divenire un tutt’uno con gli altri elementi, formando una massa omogenea che si adagiava sul fondo della conca.

La prima fase della preparazione finiva con la formazione delle picce di pane da un chilo, pesate sulla bilancia a basculla, messe sulla pala di legno e infornate dopo aver liberato il forno ormai caldo dai resti delle fascine, chiuso infine con il suo coperchio di ghisa.

A volte si aggiungevano nell’ultima infornata cose che potevano essere cotte in forno: coniglio, pollo, patate nelle rispettive teglie che approfittavano anche loro dell’ultimo calore del forno!

Ma il gran finale era l’uscita del pane caldissimo e fumante dal forno che, dopo esser stato pulito sommariamente con uno straccio dai resti della cenere, era messo su apposite tavole di legno e portato nella locanda e tenuto lì a raffreddare dispensando tutto intorno il suo intenso profumo.

A volte, su nostra richiesta o per magnanimità di Enrico, erano fatti anche dei panini che qualche volta facevamo noi stessi e che consumavamo ancora caldi; la produzione era bastante per la piccola comunità per tre giorni, ma d’estate e la domenica con qualche presenza in più potevano essere fatte anche due sfornate nei giorni successivi.

I muli erano un’altra attrattiva del posto: robusti e alti come cavalli, ma dalle orecchie lunghe, venivano dal fondovalle con i loro carichi e facevano sosta davanti alla locanda, lasciati legati in fila come in un film western. Ricordo di avere anche una foto a cavallo di uno di essi; conficcati nel muro c’erano anche degli anelli per agevolare l’aggancio della corda che li teneva, e la pila della piazza fungeva da abbeveratoio in attesa che i loro conducenti, dopo essersi rifocillati, li riprendessero per continuare il viaggio e portare le merci di là dall’Appennino.

Dopo tanti anni i gloriosi muli non ci sono più; una strada ormai larga e asfaltata oggi ha preso il posto della mulattiera, ma anche allora i muli si fecero sempre più rari e poi sparirono, come molte cose scomparse e sostituite da altre che hanno preso il loro posto.

Le serate erano al lume di candela e della fioca luce che usciva timidissima dalle lampadine; le cose che si potevano fare erano poche e la locanda le permetteva tutte, come le interminabili partite a carte sui tavoli di legno coperti da una tovaglia plastificata a quadretti bianchi e rossi, consumata in prossimità dell’appoggio dei gomiti dei giocatori seduti spesso all’interno dei lati lunghi del tavolo rettangolare per lasciare i posti liberi nella parte stretta per il pubblico. Fra quel pubblico eravamo anche io e mio fratello, colpiti, più che dal gioco delle carte, dall’osservare lo spettacolo di parole e gesti dei protagonisti, e le parole erano spesso delle bestemmie, tranne quando giocava il prete, e bestemmie assai fantasiose:

“io lai”

“io beschia”

“io campanile”

Talvolta le bestemmie diventavano dei mezzi racconti come:

“io rincorso da un lupo”

“io serpente”

“io schiacciato da un camion!”

Era questo un intercalare continuo, unito alle critiche al gioco del compagno o a quello degli avversari, cui seguiva immancabile la ricostruzione postuma della partita:

“Se tiravi il due poi lui avrebbe tirato il quattro così io….”

Tutti esperti!

La tombola era un altro dei divertimenti quando c’era abbastanza gente e ci si accordava prima della cena per essere in tanti, il più possibile.

“Allora stasera si gioca, mi raccomando venite!”.

Si sistemava per il gioco preparando un tavolo unico nella parte dell’entrata della locanda; in quel caso erano essenziali le candele perché quando andava via anche la miserrima luce era necessario concludere la partita. La vecchia matrona Eva, madre di Giovanni ed Enrico, era l’organizzatrice delle tombole e quando si facevano non c’erano storie: la stanza di ingresso era per la tombola; quelli che volevano giocare a carte dovevano andare in cucina, nella stanza del caminetto o nella adiacente stanza del bar. Per chi non giocava rimanevano comunque le chiacchiere all’aperto.

Quella delle discussioni politiche era un’altra maniera per passare le serate. Le più spettacolari erano annunciate dalla presenza del “Notarone”, un notaio di Barga, parente acquisito della famiglia; il Notarone era un liberale che affrontava le discussioni con i comunisti di montagna tra i quali mio padre, i socialisti di passaggio e il prete: il Peppe poi dava il suo contributo, non di grande spessore, ma condiva la discussione con le sue infinite bestemmie che facevano arrabbiare il prete: quando c’erano tutti lo spettacolo era assicurato.

Nelle sere d’estate, quando era possibile, la piazza o terrazza era il luogo ideale per le discussioni che “sapevan di vino e di scienza”: stavamo sdraiati sulle sdraio nel buio rischiarato solo dalla luna, o seduti sulle sedie o sulla panca che cingeva lo spiazzo; le discussioni, alla fine di agosto per l’inizio dell’autunno di montagna, si spostavano attorno al camino; si poteva partire dall’universale (il comunismo, la socialdemocrazia, il cristianesimo, i valdesi) giù fino al particolare o viceversa.

“Perché il comune di Barga non ci fa arrivare la corrente?”

“Perché la comunità montana non si muove per questa cosa.”

“Ma come comunisti cosa pensate di..”

“Certo che la chiesa…..”

Sempre riprendendo poi i soliti temi.

Accanto al camino si ascoltavano anche i racconti della montagna narranti d’incontri con qualche animale o situazioni pericolose, concluse nel migliore dei modi, con la matrona seduta sulla sua poltrona e Giovanni, il figlio più grande, nella poltrona di fronte, di fianco al camino che provvedeva a ravvivare; il resto dei famigliari e affiliati come noi seduti sulle sedie e sugli sgabelli intorno al fuoco.

Erano tre stanze dove si viveva la vita del paese: Bar, stanza d’ingresso, e la cucina con il camino.

Il ballo ha fatto la sua comparsa dopo l’arrivo della luce o forse poco prima, grazie ad un generatore di corrente a motore diesel che integrava la scarsa energia proveniente dalla rete elettrica; andavano di moda le mazurche, i fox-trot, i valzer e non poteva mancare il “casachok”, il ballo della steppa nella versione di Dori Ghezzi che una sera vide uniti nel ballo il Peppe ed il Notarone, finiti per terra cercando di ballarlo insieme in un cerchio che si era fatto intorno a loro. Era un’occasione di grande divertimento per tutti, assicurato da un juke-box vecchissimo fornito col repertorio di una quarantina di 45 giri azionato da Vinicio, figlio di Giovanni; non c’era neanche la possibilità di fare le combinazioni di lettere e numeri come negli apparecchi più moderni, ma solo un pulsante per ogni disco.

La “Tonda” era, quando si veniva per Pasqua, obbligatoria: un giro delle bellezze del posto ed una visita, solo fuori, alle case che durante quei quattordici anni avevamo abitato, praticamente tutte quelle disponibili. La più “storica” era stata la canonica attigua alla chiesa, affittata dalla curia di Barga: una casa su due piani con un soggiorno, la cucina e tre camere, una delle quali fornita di campanella esterna; c’era proprio un buco con una corda che permetteva di suonare una piccola campana posta su di una specie di torrino esterno. Il gabinetto era, credo, una aggiunta novecentesca alla chiesa, risalente a qualche secolo prima. Infine la sala del trono, una specie di salotto al piano superiore con una sedia savonarola con la spalliera alta, e davanti ad essa un tappeto rosso appoggiato sul solaio di legno, dal quale saliva il calore delle stanze sottostanti.

La chiesa era anche provvista di un piccolo forno accanto alla canonica, ristrutturato negli anni, e che servì persino da pollaio per una gallina, che avrebbe avuto vita breve, comprata dalla Valentina, la moglie del Peppe il bestemmiatore, una voce acuta immersa tra gli animali da cortile, un animale tra gli animali che curava in vita e che uccideva quando era il momento.

La gallina fu comprata per farla al forno: con mio fratello eravamo riusciti a farcela dare viva, così di giorno in giorno divenne sempre più difficile ammazzarla e mangiarsela, tanto che poi, alla fine della vacanza, dopo aver soggiornato sotto il forno, venne a Livorno con noi finendo nel pollaio di mio nonno, dove concluse ormai vecchia la sua vita per un pranzo di Natale.

Di un periodo successivo rispetto alla chiesa è il campanile costruito a una cinquantina di metri dalla chiesa stessa, nel punto più alto, così che le campane potessero essere udite dalle due parti del crinale. Anche il campanile era un’avventura, vista la pericolosità dei solai. Ci andavamo con mio zio a suonare le campane; ci voleva un po’ per metterle in funzione, ma poi c’era la soddisfazione del fare una cosa proibita.

Davanti alla canonica, una strada sterrata si ricongiungeva con la via dell’Alpe, che portava al passo delle Radici e di lì si poteva godere della vista sulla valle ed i paesi della prima parte delle alture intorno a Castelnuovo Garfagnana; intorno alla chiesa, due grandi prati scoscesi con solo un piccolo accenno di terrazzamento, nei quali pascolavano spesso le pecore e qualche capra, specie nel pomeriggio, quando si avvicinava l’ora che Giovanni le riaccompagnava per la notte all’ovile lì vicino.

Giovanni era un vero montanaro! Credo che si sia mosso poche volte da quel posto; si occupava delle pecore e delle capre, oltre a fare la pulizia del bosco. Era un uomo di altri tempi, poteva essere anche un residuato ottocentesco, non corrotto in alcun modo dalla realtà in movimento. Vestiva con orgoglio i suoi scarponi pesanti che si toglieva davanti al camino ed i calzettoni di lana che si era tenuto per tutto il giorno; non aveva bisogno di molto altro che non fosse la sua camicia di tutti i giorni e quella di ricambio per la domenica. Ricordo di lui i baffetti fini curati e le sigarette che si faceva con le mani, tanto ruvide e grosse quanto abili a rollare le sigarette. Quando stavamo per certi periodi da soli con la mia mamma e mio fratello, visto che babbo tornava a casa per il lavoro, passava prima di cena a controllare che fosse tutto a posto, beveva un bicchiere di vino ed andava via; era una presenza rassicurante, una forza calma che incuteva rispetto e infondeva sicurezza.

Accanto all’ovile si trovava un’altra casa, dove abbiamo abitato, più recente, dalla quale si poteva assistere alla tosatura delle pecore e alla raccolta della lana, che veniva fatta a metà di agosto con l’ausilio di personale esterno alla famiglia. La mattina della tosatura si sentiva il rumore delle macchinette con le quali erano tosate le pecore; dopo il lavoro grosso del taglio della lana sul corpo delle pecore, con le vecchie forbici a molla erano fatti i ritocchi nelle parti che erano difficilmente raggiungibili con le macchinette come il sotto coda, le orecchie e intorno alle corna; poi la lana veniva raggruppata su dei grossi teli di plastica e lavata grossolanamente nel lavatoio della piazza vicino alla bottega.

Anche questa casa accanto all’ovile era frutto della ristrutturazione di una stalla; disposta su due livelli, con due appartamenti gemelli sopra e sotto. Davanti c’era un piccolo slargo dove giocare interminabili partite a volano o badmington come si chiama più propriamente, e sul retro un grande prato alla fine del quale si trovava la pista di scivolo con i cartoni sull’erba, dove occupare una parte delle mattinate.

L’erba di quel prato, accanto ad un grande ciliegio, era molto ruvida e non si prestava allo scivolamento, anche perché la discesa era ripida; l’ultima parte invece, sotto ai castagni, era di erba morbida, all’ombra e di pendenza giusta, con il finale della recinzione ad evitare sconfinamenti pericolosi in una parte piena di sassi e di vecchi ricci senza più le castagne, insomma l’ideale per uno scivolamento agevole.

Il primo pomeriggio degli ultimi anni era dedicato da me alla lettura, sfruttando la frescura dell’ombra della casa dove mi preparavo per l’anno scolastico successivo; ho letto diversi libri sulla poltrona al fresco: I promessi sposi, Il rosso e il nero, Il giardino dei Finzi Contini, Fontamara ed altri che mi portavo da casa facendo i compiti delle vacanze. Negli ultimi anni poi, con l’arrivo della energia elettrica, portavamo da casa anche la televisione, e le sere non era più obbligatorio passarle nella piazza.

I primi anni eravamo i soli villeggianti del posto, ma in quelli successivi la colonia livornese si è fatta imponente: ricordo di un anno in cui eravamo più noi di famiglia che gli abitanti del posto. Ricordo nell’ordine:

Noi 4, le zie materne, nonna e nonno, la sorella di nonna con marito, il fratello del marito di una zia con famiglia, sua mamma e babbo.

Una dozzina di livornesi che sconvolsero la località: l’anno dell’invasione fu quello dell’invenzione della toponomastica. Furono inventati i nomi alle vie, e posizionati i relativi cartelli, dipinti sul legno a cura del fratello di mio zio, rimasti poi lì appesi per parecchi anni.

Furono create:

Piazza Eva, la matrona che ebbe la piazza principale prospiciente la locanda.

Piazza della Repubblica, uno slargo sovrastante la piazza dove passava la via dell’Alpe e dove fu ricavata la fermata del bus che portava a Barga, il capolinea.

Via Claudio Pardini – pittore – il fratello di mio zio, l’ideatore del progetto.

Via Bruno Giuntini – attore – mio nonno, al quale fu dedicata la via che portava alla chiesa.

Piazza Pinelli – anarchico – l’unica dedicata ad un morto.

La colonia dei livornesi si muoveva spesso abbastanza compatta per le passeggiate, che erano la vera specialità del posto. Le più brevi all’Abetaia ed a Bebbio, abbastanza in piano e fatte spesso durante il mese di permanenza; più ardimentosa era la passeggiata alla Casermetta , su di una strada transitabile ma impervia e molto lunga, dalla quale si poteva poi affrontare la traversata del monte Giovo per andare al Lago Santo dall’altra parte del monte. Quella gita io non la feci mai, all’inizio perché troppo piccolo e dopo perché non se ne fecero più. Peccato!

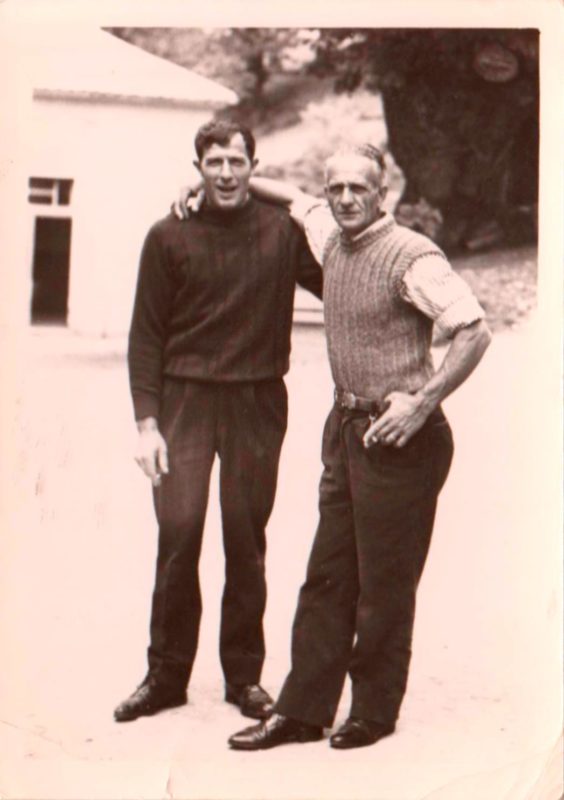

Le escursioni al Lago Santo erano promosse da mio nonno Bruno, grande camminatore, un reduce dalla campagna di Russia che veniva da noi per un periodo; non poteva rimanere fermo ed ogni giorno ci portava in giro per la montagna, ma l’escursione al Lago Santo era ogni anno la “sua” passeggiata, una camminata a dire il vero non facile per i sentieri a volte stretti e franosi, tanto che una volta lui e mio zio Gigi scivolarono durante il ritorno finendo in un cespuglio di mirtilli, e tornando “insanguinati” ed un po’ sbucciati, ma ovviamente pieni di gloria.

La sala pranzo di oggi è cambiata; hanno tolto i vecchi quadri di Enrico, ed anche uno del mio babbo che gli aveva regalato, così come la cucina, ormai a norma, in luogo della vecchia che si allargava, oltre ai consueti fuochi, anche al camino utilizzato per la polenta e la pasta; per gli arrosti c’era invece il forno, dove era cotto il pane.

Quando venivamo a mangiare per qualche occasione, il menù era stabilito telefonicamente e non variava: spaghetti con il ragù con un gran sapore di cipolla, poi arrosti misti con il coniglio e il pollo di produzione locale, patate arrosto e dolce fatto in casa.

I proprietari mangiavano lo stesso pranzo nella stanza del camino, sul tavolo lungo che era servito per fare la pasta in casa e da punto di appoggio per cucinare, sbarazzato ed apparecchiato; erano sempre pronti, specie Enrico, ad alzarsi per l’arrivo di qualche avventore della bottega.

Il pranzo era preparato da Giulia, moglie di Giovanni e mamma di Vinicio, una donna che col tempo si era sempre più incurvata, come se si fosse adattata a stare china: in effetti la si vedeva china sui fornelli o nei pressi del camino, china al lavatoio sulla piazza, china sul lavandino in pietra della cucina, che per qualche oscura ragione era più basso di quelli che avevamo a casa. La chiamavano tutti l’”Alpa”, nata e vissuta in montagna; non credo si sia mai mossa da là.

Aiuto per la preparazione del cibo era garantito da Eva, la matrona, il cui raggio di azione è sempre stato la casa, le tre stanze e il piano di sopra; l’ho sempre vista vecchissima e sempre a sedere o quasi, vestita con pantaloni e cardigan scuri, ma si capiva che su certe cose l’ultima parola la metteva lei; gli ordini più chiari erano poi fatti in un dialetto incomprensibile parlato con Giovanni, come invece non lo era quello di Enrico.

D’altra parte loro non avevano grandi rapporti con il mondo esterno: erano gli altri che avevano bisogno di loro, che erano nell’ambiente giusto al posto giusto.

Nella sala pranzo oltre ai quadri, di cui uno non terminato con una parte ancora bianca, ma comunque incorniciato, c’era un vecchio appendiabiti al muro con illustrazioni di caccia e degli attrezzi che ancora erano usati. Dove oggi c’è un ricordo del passato, allora c’era proprio una casa di montanari con le attrezzature in uso, tra le quali c’erano anche, appoggiate in un angolo, le tavole che servivano per mettere il pane a raffreddare dopo la cottura.

In quella sala festeggiammo anche il 24 agosto del 1975 la comunione mia e di mio fratello con una tavolata con don Luciano, il prete che anni dopo lasciò gli abiti talari per sposarsi, e tutti noi con nonno, nonna e le zie, alla fine del pranzo anche Enrico e Giovanni per il brindisi.

Il catechismo per la comunione fu molto rapido: eravamo già grandini e il tutto durò un paio di giorni. Si fecero delle chiacchierate col prete, le ricordo all’aperto, ma forse mi sbaglio. Poi la domenica la festa per il piccolo paese, noi due ai lati dell’altare vestiti a festa e la piccola folla della domenica pomeriggio; Luciano ci regalò due vangeli a testa, il classico piccolo e quello illustrato, un vangelo “cronologico” dove erano messi in ordine gli avvenimenti raccontati dai diversi punti di vista degli evangelisti, e illustrati con le cartine dei luoghi dove gli stessi si svolgevano.

Il prete era un’altra figura significativa del posto; ne sono cambiati molti e degli stampi più diversi. Alcuni abitavano nella canonica, tranne quando l’affittavano, altri venivano da Barga. Abbiamo avuto quindi un prete molto aperto, quale era quello che ci ha comunicati, altri molto ortodossi, fino ad uno abbastanza disincantato che passava molto tempo a giocare a carte nella locanda e quando arrivò la notizia della morte di papa Paolo VI disse a commento:

“Chiudo a zero!”, vincendo la mano di carte che stava giocando ed entrando nella leggenda del posto, tanto che, diversi anni dopo, si parlava ancora dell’episodio con intenti anche polemici da parte valdese e comunista.

Un appuntamento fisso di fine estate era poi il mercato dei funghi, occasione in cui la piazza si popolava di auto con i portelloni posteriori aperti sulle cassette e ceste di funghi porcini, perché i funghi erano solo i porcini! Questo di solito avveniva nella seconda metà di agosto, quando la locanda era frequentata da molti forestieri che arrivavano sull’Alpe appunto alla ricerca dei funghi e si fermavano per uno spuntino ed un bicchiere di vino, con le scarpe pesanti ed i vestimenti per andare al bosco. L’ambiente diventava meno familiare con l’entrata e l’uscita di avventori sconosciuti; la familiarità però tornava a sera quando il via vai finiva, con l’arrivo del freddo pungente dopo che il sole era sceso dietro al monte Pania e con la chiusura della porta di ingresso, nella giornata rimasta sempre aperta. Si presentava quindi di nuovo il volto consueto degli ambienti e si tornava tutti dentro attorno al fuoco per la serata.

Nelle giornate di fine agosto, ultime della vacanza, il tempo peggiorava, cominciavano le prime pioggerelle ed era il momento di ritornare a casa.

L’ultima visita da fare era al cimitero, posto nella parte alta del paese, sopra la bottega, sulla cresta della montagna. Piccolissimo, con un cancello sempre aperto dal quale si accedeva al prato verde dove spuntavano solo le pietre verticali delle lapidi, che davano proprio la sensazione di un cimitero inglese: il bianco delle lapidi ed il verde del prato.

Sono tutti là i Marchi, a cento metri dalla loro casa, a guardare Renaio attraverso gli alberi della loro montagna.

Eva, Enrico, Giovanni e Giulia “dormono sulla collina” ed il loro mondo, la sotto, ormai perduto: il Vinicio, la Valentina, il Peppe, il Notarone, i preti, le bestemmie, le pecore e le capre, il formaggio, la Skoda rossa, l’erba e i cartoni, i bastoni per le camminate, tutto finito “nel tacito e infinito andar del tempo”.

Tutto tranne loro, i castagni, che hanno visto nascere ed ancora presidiano Renaio.

Tag: renaio, glauco ballantini, dario ballantini, alboràn, undici chilometri

Lascia un commento