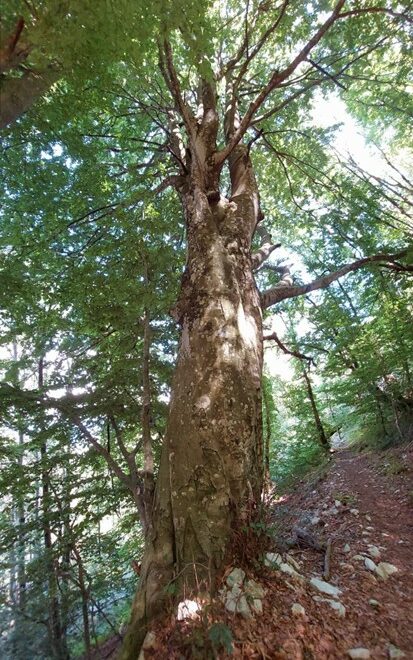

Lassù sull’Appennino vive ancora un vecchio faggio avvitato su se stesso dal vento, dal ghiaccio e dalle tempeste. Ha visto passare taglialegna, carbonai, briganti, contrabbandieri ed anche geni un po’ matti.

Dal 1700 in poi, quando la montagna si popolò di tante famiglie, lui ha sempre dominato la Val di Corsonna da Sasso a Perchio ed è scampato alla scure ed al segone dei suoi proprietari perché era posto alla base di una scarpata franosa che sarebbe scivolata a valle senza le sue radici contorte. Quando Nisio acquistò il bosco il faggio rischiò di diventare un mobile ma poi il genio capì che era più utile nella macchia e lo salvò, così lui vide piano, piano sparire i suoi compagni che diventarono madie, sedie, finestre, ringhiere ben modellate da un tornio costruito dal genio. Ancora oggi, nella chiesina di Montebono, è presente una balaustra intarsiata da lui.

Quando Enrico Deonisio nacque, intorno al 1850, il faggio era già lì e offrì subito la sua ombra e i suoi rami secchi da bruciare a lui e ai suoi fratelli; li proteggeva durante le tempeste e lasciava che riposassero al fresco durante l’estate. Forse fu da lì che Nisio imparò ad ammirare la natura, il cielo, l’orizzonte e pensò che doveva imparare a leggere e a scrivere.

Da lì sognò forse di emigrare in cerca di fortuna e tornò lì quando scelse la sua patria invece della Germania.

Forse passò da quel faggio anche quando decise di sposarsi e di avere figli, quando partì con il velocipede per andare a Borgo a Mozzano. Dall’Appennino il vecchio faggio vide la partenza di Nisio e dopo qualche giorno di preoccupazioni, anche il suo ritorno, finalmente! Ogni anno vedeva le sue estati al capannello dei Giuliani, con le pecore, le scodelle e le uova di legno che lui, nel frattempo creava; le mappe dei terreni che studiava e le stime precise che riusciva a fare.

Il vecchio faggio si accorse anche che il genio, più invecchiava, più diventava taciturno e scontroso e spesso preferiva la sua compagnia a quella degli uomini. Quante brontolate tra i denti dovette ascoltare, specialmente quando i figli lo lasciarono solo con la moglie, perché erano stanchi di avere un padre – padrone.

Quando nacquero i primi nipoti però diventò più dolce e accomodante, anche se si arrabbiava quando la nonna dava loro troppo formaggio e poco pane… Ai Giuliani, d’estate, anche i nipoti giocavano all’ombra del vecchio faggio che spesso nascondeva con i suoi rami le loro merende troppo abbondanti!

La vita sull’Appennino nel frattempo è cambiata, le case sono diroccate o comunque chiuse, le mulattiere e i sentieri sono scomparsi, i boschi e le selve abbandonati, il povero faggio è sempre più solo perché, tranne qualche cercatore di funghi e qualche cacciatore, nessuno passa di lì e si ferma a riposarsi alla sua ombra. Ma lui non è triste perché ha ancora la compagnia del sole, del cielo, della sorgente che sgorga vicino a lui, di tutta la natura incontaminata che sopravvive e lo circonda, facendolo sentire un vecchio saggio che non morirà mai.

Sarebbe bello poter creare un piccolo museo nella casa del Nisio agli Antonelli, sopra Merizzacchio, di fronte ai Battisti…

Entrando si vedrebbe nel corridoio un’immagine sacra, racchiusa in una cornice in legno, che lascia il posto per appoggiare un piccolo vaso di fiori, questa è una delle prime creazioni del genio, vissuto qui dal lontano 1852 fino ai primi anni ’40. Appoggiato in un angolo, accanto al portaombrelli di rame, c’è il suo bastone tutto intarsiato, su cui si appoggiava negli ultimi anni della sua vita.

Salendo una scala ripida si entra in cucina , dove tutto è come l’ha lasciato lui: le sedie impagliate intorno ad un tavolo di noce, apparecchiato con bicchieri, scodelle, posate create da Nisio e al centro il tarvello della polenta, in un angolo lo schiacciapatate, interamente di legno, in quello di fronte il filatoio, l’arcolaio e alcuni fusi; sopra l’acquaio la piattaia di faggio, fra la finestra e la porta la madia in cui s’impastava e si conservava il pane. Sopra di essa è appoggiato un cesto pieno di uova di legno, usate una volta per cucire con più facilità le calze.

Di fronte all’entrata un enorme camino mostra soddisfatto la sua cappa in legno, tutta lavorata.

Attraversata la cucina, si entra in camera dove letto, armadio e canterano mostrano, in bella vista, i chiodi di legno con cui sono stati montati; anche il baldacchino che sorregge la catinella e la brocca dell’acqua è di legno. In terra, da una cassapanca ricavata da un tronco, escono merletti e trine antiche.

La stanza del bagno non esiste, solo all’esterno è presente il “loco comodo”.

Scendendo in cantina, si possono ammirare ancora: il telaio della famiglia, il vecchio tornio con cui Nisio faceva miracoli e il velocipede, una specie di carretto con cui andò, pedalando, fino a Borgo a Mozzano e che poi forse abbandonò perché era troppo faticoso.

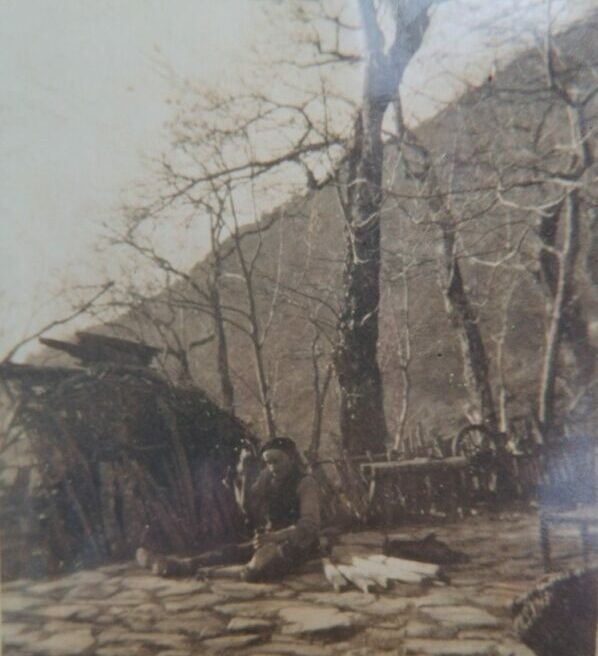

All’uscita del museo salta all’occhio una delle poche foto del genio con la moglie, unica persona che era sempre riuscita a comprenderlo e a convincerlo a desistere da certe sue idee troppo eccentriche e moderne.

Giordano Martinelli

20 Luglio 2025 alle 13:39

Molto bello!