Dedico questo mio modesto lavoro di recupero delle memorie locali legate ai fotografi a Barga nei secoli XIX e XX, alla cara memoria di Pietro Rigali, che di quest’arte fu un artefice molto apprezzato. Desidero questa dedica perché Pietro, il Pietrino, l’ho conosciuto, direi benissimo, essendo che egli avesse il suo studio fotografico proprio sotto la mia abitazione in via di Borgo. Con lui non avevo molta confidenza, però l’ho sempre visto intento al suo lavoro, entrare e uscire da bottega per recarsi a scattare foto a persone presso le vicine scale del palazzo Giannetti. Ho sempre ammirato nella sua vetrina le belle foto che mostrava, suoi paesaggi o gite che con amici facevano in tanti luoghi, ma anche di pubbliche manifestazioni, dove era stato chiamato per il servizio fotografico e devo dire che era quasi un appuntamento per conoscere un poco cosa si muovesse a Barga. Certo non posso dimenticare che quando mi sposai con mia moglie Daniela, insieme volemmo che fosse lui il fotografo di quel bel giorno e devo dire che fece un bel lavoro.

Detto quanto sopra, iniziamo questa carrellata di storia locale dicendo che a questo particolare e unico lavoro di un recupero di storia locale circa la professione del fotografo, avremmo dovuto aggiungere al titolo che apre questo primo articolo: “Dall’antesignano Valentino Bonaccorsi (Barga 1843 – 1913), passando per l’esperienza di Michele Bertagna (Lucca 1867 – Pistoia 1908), a Giuseppe Magri (Fauglia 1877 – Torino 1926) e altri maestri, sino a Pietro Rigali (Barga 1906– 1992) ”. Questo per fornire un’idea più precisa di cosa parleremo, però e certamente, sarebbe stato un titolo troppo lungo e allora abbiamo rimediato con questa citazione.

Premesse ciò ecco che, come tutti si sa, la fotografia nacque nel 1826 con un esperimento divenuto celebre perché aprì, la nuova via a quanto nei tempi odierni va assolutamente di moda, le immagini fotografiche. Oggi con il sistema di fotocamere digitali lo scatto è immediata e altrettanta rapida la sua visualizzazione, allora occorsero otto ore di esposizione per avere quella prima immagine, un assoluto primato. Con il tempo assai vicino a quel primo scatto la fotografia fu pensata come riproduzione dal vivo d’immagini architettoniche e poi, man mano, ricercata dalla borghesia e popolo per vedersi riprodotti su carta, anche se questa strada, di là dei costi, fu lenta in attesa di tempi migliori per la tecnica, ossia, che questa si evolvesse in tempi espositivi accettabili, prima veramente proibitivi, occorrendo dei minuti di posa fissa.

Migliorati i tempi espositivi, l’arte della fotografia andò sviluppandosi con una certa rapidità, specialmente ricercata a livello popolare per avere immagini familiari da conservare, esposte in casa, anche in album e tutto a un costo maggiormente accessibile rispetto al passato. I primi a risentire di questa nuova tecnica furono i pittori, gli incisori, ecc. Contro questa novità si scagliarono molti personaggi conosciuti della cultura, tra cui anche la Chiesa, per poi cambiare diametralmente il loro giudizio. La fotografia, lo strumento per realizzarla, fu nel tempo la fedele compagna dei viaggiatori, giornalisti, ecc, e ciò si mantiene ancora oggi.

Va detto ancora che la fotografia, per la sua natura di riuscire a catturare il momento e fissarlo su carta, ha influito moltissimo nel mondo della pittura e arti similari, talmente tanto che per quanto si è detto, entreranno anche in competizione con una certa dipendenza una dall’altra, più accentuata l’ispirazione di arte grafiche e pittoriche derivate proprio dalla fotografia, divenendo un importante e decisivo ausilio alle varie rappresentazioni. Ovvio rilevare che la fotografia ha permesso di analizzare al meglio una composizione scenica, come dire, nel vedere un gesto, una posa, voluta o colta nell’attimo: fermo! Me la rifai quella mossa che ti scatto una foto? Oppure, ti vorrei ritrarre in foto in quel tipo di atteggiamento. Poi, l’artista, in studio analizza dalla foto ciò che ha voluto ritrarre e fondendo la verità con il suo sentimento, ne trae l’opera che poi ammalierà ognuno.

Esempi che chiariscono cosa si vuole dire le ritroviamo anche nella relazione palese che ha la fotografia con la pittura, la grafica, la scultura, anche nell’arte propria di Barga. Infatti, conosciamo immagini fotografiche divenute esplicite in apprezzate opere di Magri, Balduini, Cordati e altri dei nostri maggiori e minori artisti. Ovviamente si prendeva o si acquisisce l’idea del bello che ammicca magari sul Duomo di Barga, lassù tra le antiche formelle comacine, che da terra si vedevano ma che la fotografia ha permesso di riprenderle sulla pietra per essere riprodotte su carta fotografica. Per esempio, si può pensare che Adolfo Balduini, con questa pratica idea abbia potuto realizzare delle sue incisioni, rielaborate dal suo sentimento, che poi sono tornate nella sua elaborazione xilografica proprio in cartolina, evidenziate con la scritta “Barga – Capitello Medievale”, ma ce ne sono anche altre di queste evidenti ispirazioni, casuali o volute, che hanno avuto l’occasione di essere riprodotte grazie alla fotografia. Come detto, un prendere con foto per poi realizzare un’idea grafica o pittorica e di altra natura che, in un gioco di avere e rendere, il soggetto filtrato nell’anima dell’artista, poi torna, per esempio, in una foto da cartolina, che riesce anche a fare apprezzare l’arte in se stessa operata dallo scultore “comacino”.

Esempi che chiariscono cosa si vuole dire le ritroviamo anche nella relazione palese che ha la fotografia con la pittura, la grafica, la scultura, anche nell’arte propria di Barga. Infatti, conosciamo immagini fotografiche divenute esplicite in apprezzate opere di Magri, Balduini, Cordati e altri dei nostri maggiori e minori artisti. Ovviamente si prendeva o si acquisisce l’idea del bello che ammicca magari sul Duomo di Barga, lassù tra le antiche formelle comacine, che da terra si vedevano ma che la fotografia ha permesso di riprenderle sulla pietra per essere riprodotte su carta fotografica. Per esempio, si può pensare che Adolfo Balduini, con questa pratica idea abbia potuto realizzare delle sue incisioni, rielaborate dal suo sentimento, che poi sono tornate nella sua elaborazione xilografica proprio in cartolina, evidenziate con la scritta “Barga – Capitello Medievale”, ma ce ne sono anche altre di queste evidenti ispirazioni, casuali o volute, che hanno avuto l’occasione di essere riprodotte grazie alla fotografia. Come detto, un prendere con foto per poi realizzare un’idea grafica o pittorica e di altra natura che, in un gioco di avere e rendere, il soggetto filtrato nell’anima dell’artista, poi torna, per esempio, in una foto da cartolina, che riesce anche a fare apprezzare l’arte in se stessa operata dallo scultore “comacino”.

Circa l’assunto si veda il libro “Adolfo Balduini nel Novecento toscano”, curato da Nadia Marchioni e pubblicato da’ La Fondazione Ricci Barga nel 2006, dove si può cogliere l’ausilio della fotografia nell’arte del Maestro. Per il pittore Bruno Cordati basta che uno si rechi presso la Sala del consiglio comunale di Barga per meditare circa la pittura che il Maestro realizzò di Giovanni Pascoli, oppure di Antonio Mordini. La prima ispirata dalla posa fotografica che Pascoli assunse nel mezzo a un gruppo di partecipanti al convegno dei medici a Castelnuovo Garfagnana nel settembre del 1908, mentre per rendere artisticamente il Patriota barghigiano, fece ricorso a una foto del fisico compaesano Michele Bertagna, di cui abbiamo parlato, or non è molto, in un precedente articolo. Va rilevato e detto che quando in un quadro pittorico si chiede di riprodurre il reale di una persona, se questa è vivente, si può anche ricorrere alla posa in studio ma se è morto, “santa manna” avere la fotografia: fondamentale! Anche per Alberto Magri possiamo cogliere l’ausilio della fotografia per realizzare alcune scene dei suoi delicati e poetici quadri e particolarmente si veda il libro “Alberto Magri un pittore del ‘900” di Gianfranco Bruno e Umberto Sereni, pubblicato, da’ La Fondazione Ricci Barga nel 1996.

Finendo questa digressione crediamo sia naturale riferire di tecniche utili nei secoli passati per realizzare opere pittoriche, come quelle di Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (1697-1768), che si serviva per le sue magnifiche pitture veneziane della “camera ottica”, che coglieva l’immagine dal vero e gli consentiva di copiarla. Idea nata addirittura a Leonardo Da Vinci, ma qui ci fermiamo.

Tornando al nostro “Piccolo mondo antico”, dire a quando risalga l’uso di uno strumento per realizzare una fotografia e quindi il risultato in un’immagine fissata su carta, saperlo, credo sia un compito veramente arduo, forse anche impossibile da indagare.

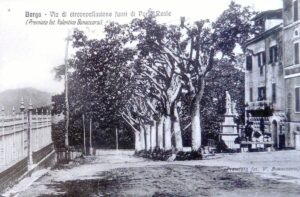

Sappiamo, più che altro intuiamo, che con buona probabilità si debba ricorrere a un misconosciuto personaggio di Barga che certamente, il dato è sicuro, negli anni ‘80 dell’Ottocento era il fotografo non solo del paese ma dell’allora intero territorio comunale e questi già operante da diversi anni. Si tratta di Valentino Bonaccorsi che vediamo nella foto che apre l’articolo. Questi era nato a Barga, alla Fornacetta, l’8 ottobre 1843 e battezzato con i nomi di Luigi, Pietro, Valentino. Ovvio che il terzo nome divenne il primo, quello con cui sarà sempre identificato. Il padre fu certo Giuseppe di Valentino (ecco che il ricordo del nonno finì per essere imposto al nostro futuro fotografo) e la madre Carolina di Luigi Focacci, entrambi di Barga.

Nella foto il monumento al Dott. Pietro Tallinucci (Barga 1820 – 1884), quando era posto al “Bastioncello di Barga”, oggi Piazza della Vittoria.

Nella foto il monumento al Dott. Pietro Tallinucci (Barga 1820 – 1884), quando era posto al “Bastioncello di Barga”, oggi Piazza della Vittoria.

Il monumento fu inaugurato domenica 26 giugno 1887 e rimase lì sino al 1930, quando dovette lasciare spazio al Monumento ai Caduti nella Prima Guerra Mondiale.

Smontato il monumento del Dottor Tallinucci, la sua effige con il piedistallo, fu portata all’ingresso dell’Ospedale San Francesco di Barga, mentre andarono dispersi i restanti due cubi di marmo.

La foto è di Valentino Bonaccorsi.

Prima di andare avanti mi preme evidenziare che nessuno aveva mai parlato in maniera un poco approfondita di quest’autentico personaggio di Barga e allora, anche perché ritenuto in loco antesignano della fotografia, pensiamo che oggi, celebrandosi Pietro Rigali, anche Valentino, per quel suo primato tra noi ma anche per altri meriti, sia degna cosa indicarlo a tutta la Comunità.

Valentino aveva anche una sorella nata quattro anni dopo di lui, esattamente il 23 marzo 1847. Vedremo che questa sorella avrà per marito una persona delle più belle nella Barga di allora, di lei era molto più grande, infatti, di anni ce ne correva ventisette, e il suo nome era Pietro Tallinucci, il dottore mazziniano che tanto amava la parte più debole dell’umanità. Valentino sarà influenzato da questa personalità e vedremo che dopo la morte che avvenne l’anno 1884, ne prenderà, in qualche misura, anche certi e importanti impegni politici.

Di Valentino Bonaccorsi sappiamo che a diciotto anni, nel 1861, era studente a Pisa ma non possiamo dire altro, circa quale tipo studio vi avesse intrapreso ma comunque l’età ci fa capire fosse un corso scolastico superiore, però qui ci fermiamo. Possibile che ancora non avesse intrapreso la via della fotografia, una professione che in quel periodo, per quanto riguarda Barga, non si hanno a disposizione memorie di una tale e pubblica attività, quindi per ora si brancola nel buio. Solo assai più tardi iniziano le informazioni in materia di fotografia, grazie a L’Eco del Serchio, un giornale che ebbe inizio l’anno 1880, redatto e stampato a Barga da Pietro Groppi, ed è lì, proprio nei primi numeri usciti che si possono leggere delle informazioni.

Di Valentino Bonaccorsi sappiamo che a diciotto anni, nel 1861, era studente a Pisa ma non possiamo dire altro, circa quale tipo studio vi avesse intrapreso ma comunque l’età ci fa capire fosse un corso scolastico superiore, però qui ci fermiamo. Possibile che ancora non avesse intrapreso la via della fotografia, una professione che in quel periodo, per quanto riguarda Barga, non si hanno a disposizione memorie di una tale e pubblica attività, quindi per ora si brancola nel buio. Solo assai più tardi iniziano le informazioni in materia di fotografia, grazie a L’Eco del Serchio, un giornale che ebbe inizio l’anno 1880, redatto e stampato a Barga da Pietro Groppi, ed è lì, proprio nei primi numeri usciti che si possono leggere delle informazioni.

Comunque è ovvio pensare che non sia nata la pubblica fotografia a Barga solo in quell’anno 1880 delle prime citazioni su L’eco del Serchio ma certamente da qualche tempo precedente, sia pur di poco o magari assai, e seppur non quantificabile questo lo denunci il tenore di quegli scritti giornalistici.

Prima di andare avanti occorre procedere un poco per ordine circa il nostro Valentino Bonaccorsi, anche per inquadrarlo meglio nella storia di Barga. Infatti, vediamo, come già detto, che non è l’unico figlio di Giuseppe e Carolina Focacci, ma c’è anche una sorella nata nel 1847, ossia, Elvira, che negli anni in cui Valentino è a Pisa, lei è detta dimorante al Conservatorio di Santa Elisabetta, probabilmente per studiare. Questa, correndo l’anno 1871, sposerà il Dott. Pietro Tallinucci che aveva cinquantuno anni e lei ventiquattro. Qui, a chi è addentro alle cose storiche di Barga, già capisce che Valentino, essendosi imparentato con Tallinucci gli si apre un mondo di possibilità. Infatti, il Dottore è uno dei massimi e, più stimati personaggi di Barga e alla morte, non a caso, i compaesani lo desiderano scolpito per intero su di un monumento di marmo alto quattro metri, così come si è visto nell’immagine. Questo per la sua spiccata umanità, ma anche per essere stato il primo medico al neo Ospedale San Francesco che aveva contribuito a fondare l’anno 1849; un mazziniano che aveva aderito alla “Giovine Italia” e sempre pronto ad aiutare l’umanità sofferente.

Altra cosa importante è lo sposalizio di Valentino, alla data sopra ricordata del matrimonio della sorella, già avvenuto da quattro anni, cioè, nel 1867. Questi si era unito in matrimonio con Edita, una figlia dell’ex Gonfaloniere, primo sindaco di Barga Eugenio Nardi, e inizia ad abitare nel suo palazzo, che poi è quell’attuale detto Balduini, che è in piazza Garibaldi a Barga. Valentino e Edita avranno due figli: Primo e Nelly che poi sarà appellata anche Annita.

A Valentino la moglie Edita gli muore abbastanza presto, perché nello Stato delle Anime di Barga riguardante l’anno 1887, lui è detto vedovo con i due figli e una serva. La figlia Nelly si dice in convento mentre nel successivo 1888 il figlio Primo è detto fuori di Barga e di lui lo scrivente ne perde le tracce. Nel 1900 si trova Valentino con la sola figlia Nelly.

Quale Fotografo Valentino è pensabile che all’inizio avesse a disposizione una delle grandi stanze di palazzo Balduini, ora Nardi, posta al piano della piazza Garibaldi. Una sala in cui espone anche opere d’arte, come la Sant’Anna del pittore Pierotti di Castelnuovo Garfagnana che poi comprerà don Nanni per San Rocco (ancora visibile nella chiesa). Nelle sale del palazzo, sempre al piano terra della paizza, vi ospiterà anche banchetti della banda cittadina quando ne diverrà il presidente. Poi, come vedremo, lo troveremo attivo come fotografo in Via del Duomo N. 8.

(Fine prima parte – continua)

Lascia un commento